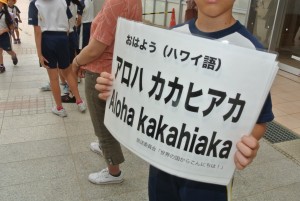

6月13日(月)から始まった放送委員会企画の「世界の国からこんにちは あいさつ運動」も3週目に入りました。2週目からは計画委員会ともコラボし、さらに、水曜日は生活委員会のあいさつ運動の日ということで、6月29日(水)は、たくさんの子供たちが玄関前に並んで挨拶を呼びかけました。

6月13日(月)から始まった放送委員会企画の「世界の国からこんにちは あいさつ運動」も3週目に入りました。2週目からは計画委員会ともコラボし、さらに、水曜日は生活委員会のあいさつ運動の日ということで、6月29日(水)は、たくさんの子供たちが玄関前に並んで挨拶を呼びかけました。

加えて、「この指とまれ活動」であることもあり、たくさんの子供たちの朝の挨拶の声が響きました。

今週はハワイ語で挨拶を呼びかけています。

「アロハ カカヒアカ!」

梅雨空を吹きとばして、南国になったようです(^^)

ベコニアがきれいです!

玄関前のプランタ-のベコニアの花が、今、盛りを迎えています。(関連記事はこちら)

玄関前のプランタ-のベコニアの花が、今、盛りを迎えています。(関連記事はこちら)

瑞々しいまでの赤、白、ピンクの花が、登下校の子供たちを出迎え、見送ってくれています。

心和む空間です(^^)

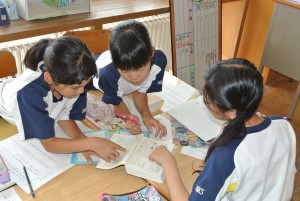

「漢字の由来に関心を持とう」― 5年生 国語 ―

5年生は今、国語で「漢字の由来に関心を持とう」という学習をしています。

5年生は今、国語で「漢字の由来に関心を持とう」という学習をしています。

物の形をかたどった象形文字、事柄を印などで示した指事文字について、前の時間に学習しました。

この時間は、「岩」のように、漢字の意味を合わせた会意文字、「板」のように、音を表す漢字と意味を表す漢字を組み合わせた形声文字について学習を行いました。

それぞれ、どんな漢字が会意文字、形声文字なのかを知ったあと、プリントの例題を行い、グループで検討を行いました。

真剣な表情で説明している子、笑顔で説明している子、どちらもいいですね。主体的に学習している姿として、伝わってきます。

その後、辞典を使って、象形文字、指事文字、会意文字、形声文字のそれぞれの成り立ちに当てはまる漢字をグループで調べていきました。

隣同士やグループ内で検討することをよく行っていますが、一人一人が発言をしなければならないので、考える力や表現する力を養うのに有効です。

いろいろな授業で活用していきたいと思っています。

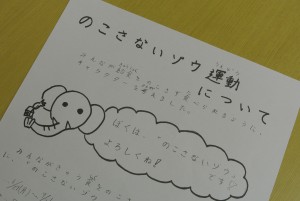

給食のこさないゾウ運動!― 給食委員会 ―

6月27日(月)より、「給食のこさないゾウ運動」がスタートしました。これは、給食委員会が企画したもので、給食すべてを食べきらなければならないのではなく、給食のメニューの中の決められた「のこさないゾウメニュー」を食べきることを目標にした運動で、曜日ごとに以下のメニューが対象になっています。

6月27日(月)より、「給食のこさないゾウ運動」がスタートしました。これは、給食委員会が企画したもので、給食すべてを食べきらなければならないのではなく、給食のメニューの中の決められた「のこさないゾウメニュー」を食べきることを目標にした運動で、曜日ごとに以下のメニューが対象になっています。

27日(月)…きゅうりともやしのナムル

28日(火)…パインサラダ

29日(水)…かわりあえ

30日(木)…コールスローサラダ

1日(金)…さけの塩焼き

5日間すべて食べきると、パーフェクトシールがもらえます。

たくさんの子供たちがもらえることを願っています。

勾玉作りに挑戦!― 6年生 親子活動 ―

6月25日(土)、6年生の親子活動が行われました。

6月25日(土)、6年生の親子活動が行われました。

学年PTAのみなさんが、厚生労働省委託の「ものづくりの魅力発信講座『勾玉作りに挑戦してみよう!』」の企画を親子活動に選んでくださったもので、縄文人に思いを馳せ、活動を行いました。

ご協力をいただいたのは、「富山県石工技能士会」の「ものづくりマイスター」10名のみなさんです。

石にデザインを鉛筆で描き、「ものづくりマイスター」の先生にドリルで穴を開けてもらったら、サンドペーパー等で削って形を整えていきます。

角ばった石を丸くしていくのですから、かなり時間がかかります。

おおよそ形が取れたら、外に出て、水路の水を使って、水ペーパーで磨いてツヤを出します。

そして、ツルツルになった石に、紐を通して、勾玉の完成!

時間にして、2時間近く。最後まで自分で仕上げた子供もいれば、お父さん、お母さんの協力を仰いだ子供もいて、親子活動ならではの内容だったように思います。

こんな素晴らしい企画を立ててくださったPTA学年委員のみなさま、そして、指導してくださった「ものづくりマイスター」のみなさま、どうもありがとうございました。

「とやま環境チャレンジ10」 スタート!ー4年生ー

6月27日(月)に、地球温暖化防止活動推進委員の方をお招きし、地球温暖化についてお話を伺いました。

そして、現在地球で起こっている問題について関心を高めることができました。

今後は家族でできるエコ活動を決めて、実践していきます。

とやま環境チャレンジ10事業とは、富山県内の4年生を対象に実施している取組です。地球温暖化について学び、目標を設定して家族と一緒に取り組むことで、家庭における脱温暖化の取組の定着を図ることを目的としています。

臓器の位置や消化・吸収のしくみについて調べよう― 6年生 理科「人や動物の体」―

6年生は今、理科で「人や動物の体」について学習しています。

6年生は今、理科で「人や動物の体」について学習しています。

この日は、人体模型「転校生のジョンソンくん」(担任が命名しました(^^))に登場してもらい、食物の通り道について、一つ一つ臓器を取り出しながら確認し、その役割をまとめていきました。

その後、臓器の位置関係が分かるようにノートに記録しました。

肺、心臓、胃、肝臓、小腸、大腸、肛門、消化、消化管と、難しい言葉が並びましたが、転校生(?)のジョンソンくんのおかげで、スムーズに理解が進んだようです(^^)

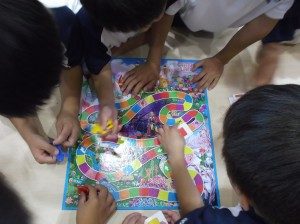

クレア先生との国際交流

国際交流員のクレア先生を迎えて、授業を行いました。

国際交流員のクレア先生を迎えて、授業を行いました。

外国のボードゲームを楽しんだり、紙幣や貨幣を実際に触ったりと、子供たちは興味をもって、授業に参加していました。また、英語でのじゃんけんも教えてもらいました。

授業の最後には子供たちからの質問も出て、子供たちにとって大変満足のいく1時間でした。

能登青少年交流の家に行ってきました! その3 ─ 5年生 宿泊学習 ─

野外炊飯をしている途中から、細かい雨が降り出してきていました。当初の予定では営火場でのキャンプファイヤーでしたが、7時から8時ごろにかけて、雨足が強まるとのことで、室内でのキャンドルセレモニーを行うことになりました。

野外炊飯をしている途中から、細かい雨が降り出してきていました。当初の予定では営火場でのキャンプファイヤーでしたが、7時から8時ごろにかけて、雨足が強まるとのことで、室内でのキャンドルセレモニーを行うことになりました。

活動係の32人は、野外炊飯場から一足早く戻り、会場の準備にかかりました。300近い椅子を片付け、ブルーシートを敷き、燭台を設置します。ここまでわずか15分。一人一人の子供たちが集中して準備を行ってくれました。

その後、リハーサルを行って、いよいよ、キャンドルセレモニー。

営火長役の校長先生から分火された火を持った火の守が、誓いの言葉を述べます。そして、燭台のキャンドルに火を灯し、全員に分火していきました。

そのあとは、活動係が考えてきたゲームでひとときを過ごし、キャンドルセレモニーを終えました。

― その4に続く ―

絵手紙を描きました!― 絵手紙クラブ ―

6月22日(水)の6限目は、4年生以上のクラブ活動の時間でした。

6月22日(水)の6限目は、4年生以上のクラブ活動の時間でした。

今回、絵手紙クラブの活動の様子をご紹介します。

絵手紙クラブは、外部講師の酒井知恵先生に指導していただいています。

今日は、注文しておいた絵手紙セットが届き、子供たちは、初めてその道具を使って描きました。

筆の毛先の1本を紙に付けてみて、どれだけの大きさのにじみになるのか、筆の接し方で、どれぐらいの太さになるのか、まず、筆と仲よくなる体験をしました。

そして、次は、先生が用意してくださったアジサイの花を描くことになりました。

「花であっても、葉であっても、大きく描くこと、ハガキからはみ出るぐらいがいいですよ」

とアドバイスを受け、集中して描きました。

墨で線ができたら、いよいよ顔彩での彩色です。

水分の調節が難しいそうですが、子供たちは先生に教えられたとおりに顔彩、パレット、水、ティッシュを使って描いていました。

次回は、彩色の続きと文字入れを行う予定です。