本校のあらゆるところの修理、メンテナンス関係から栽培関係まで、とにかく幅広く仕事を行ってくださっています。

本校のあらゆるところの修理、メンテナンス関係から栽培関係まで、とにかく幅広く仕事を行ってくださっています。

「子供たちのためやちゃ。」

と言いながら、学校中くまなく隅々まで動いてくださっています。

教職員としても、感謝、感謝です (^^)

姿勢よく書いたよ! ― 1年生 書写 ―

2月10日(金)の3限目、2組の子供たちは、城岡教頭先生と書写の学習を行いました。

2月10日(金)の3限目、2組の子供たちは、城岡教頭先生と書写の学習を行いました。

この日は、姿勢と鉛筆の持ち方、文字の書き方に気を付けて書くというもの。

折しも今週は、「大門っ子学習の10か条」も「あしはぺったん、せなかはピン、おなかとせなかにグーひとつ」と、よい姿勢の大切さを呼びかけるものでした。

「姿勢は、どうかな?」

「鉛筆の持ち方は、大丈夫?」

「姿勢がよくなったら、字も上手になったね!」

教頭先生のやさしい言葉がけに、しっかり応える子供たちでした。

We are good friends!― 6年生 外国語活動 ―

6年生の外国語活動も、いよいよ最後の単元に入りました。

6年生の外国語活動も、いよいよ最後の単元に入りました。

2月10日(金)の2限目、2組と4組の子供たちは、合同で外国語活動を行いました。

まず、絵の中に隠れている世界の様々な物語を見つける活動を行いました。

「浦島太郎」や「赤ずきんちゃん」「竹取物語」「金太郎」「大きなかぶ」等の主人公が、絵の中に描かれており、子供たちは16個すべての物語を見つけました。

その後、「桃太郎」の英語版の物語を聞きました。

日本の代表的な物語である「桃太郎」も、英語で聞くと、なんだか不思議な感じがします。

子供たちは次回から、英語版の「Momotaro」のお話をつくり、自分たちで演じていくことになります。

ピカピカになってきています!

2月10日(金)、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事等、無担任の教職員で、2階渡り廊下のワックスかげを行いました。

2月10日(金)、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事等、無担任の教職員で、2階渡り廊下のワックスかげを行いました。

ワックスをかける前に、洗剤を撒いてポリシャーで汚れを取るのですが、ポリシャーをかける前とかけた後では、雲泥の差!

やり甲斐があるというものです(^^)

校舎内が、どんどんきれいになってきました。

春、見~つけた!

まだまだ寒さの厳しい日が続いていますが、確実に春は近付いているようです。

まだまだ寒さの厳しい日が続いていますが、確実に春は近付いているようです。

地域開放棟の東側にある花壇には、春の訪れを告げるふきのとうが顔を出していました。

撮影 木本用務員

曲がりに気をつけて「つり」を清書しよう!― 3年生 書写 ―

2月9日(木)の2限目、3組の子供たちは、書写を行いました。

2月9日(木)の2限目、3組の子供たちは、書写を行いました。

前の時間から練習をしている「つり」という字で、この日は清書でした。

先生から4枚の半紙をもらい、心を落ち着かせます。

そして、いざ揮毫!

曲がるところをゆっくりと、穂先が通るところに気をつけて書きます。

3年生から始まった毛筆も、上手になりました。

サケ博士になろう!― 3年生 総合的な学習の時間 ―

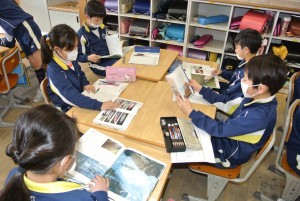

以前の記事でもお伝えしていますが、3年生は、今、総合的な学習の時間で「サケ」について学習しています。

以前の記事でもお伝えしていますが、3年生は、今、総合的な学習の時間で「サケ」について学習しています。

2月9日(木)の2限目、4組の子供たちは、サケの生態について調べ学習を行いました。

まずは、サケの子供たちの様子を観察。

養分のオレンジ色の袋の部分も、だいぶ小さくなりました。

観察を終え、教室に帰って、図書の先生に集めていただいた「サケ」に関する資料をもらい、グループごとに調べ活動に入りました。

さあ、サケ博士になれるかな?

究極の○○ランチをつくろう!― 5年生 総合的な学習の時間 ―

2月8日(水)の6限目、5年3組の子供たちは、「究極の○○ランチをつくろう!」の調べ活動をメディア室で行いました。

2月8日(水)の6限目、5年3組の子供たちは、「究極の○○ランチをつくろう!」の調べ活動をメディア室で行いました。

ここまで子供たちは、外国の食文化を参考にしたご飯に合う自分だけの究極のランチメニューを考えてきています。

この日は、自分の考えたランチのおすすめポイントを、インターネットで確認しながら書き綴っていきました。

子供たちの考えたランチの名前を一部紹介します。

・究極のご飯がすすむランチ

・究極のジューシーランチ

・究極のトマトランチ

・究極の野菜ランチ

・究極の元気が出るランチ

・究極の世界一おいしいランチ

・究極のご飯に合うポッカポカランチ

・究極の日本風プチタルトデザートランチ

名前からだけでは、具体的には分かりませんね(^^)

学習参観の6限目、収穫感謝の集いで、一部ですが発表します。

日本の食文化と外国の食文化のいいとこ取りをした究極のランチメニュー、どうぞお楽しみに!

どこまで溶けるの?― 5年生 理科「もののとけ方」―

5年生は、今、理科の学習で「もののとけ方」の学習をしています。

5年生は、今、理科の学習で「もののとけ方」の学習をしています。

2月8日(水)の6限目、5年4組の子供たちは、食塩とミョウバンを50mLの水に溶かし、それぞれ限りなく溶けてくれるのかどうか、実験を行いました。

メスシリンダーで50mLの水を量り取り、食塩、ミョウバンをさじで「すりきり1杯」ずつ入れていきます。

たった、これだけのことに、実は、とても神経を使います。

子供たちは、慎重に、丁寧に行っていました。

さて、実験のほうは…?

ガラス棒でグルグルかき混ぜながら溶かすのですが、なかなか簡単には浴けてくれません。根気が要ります。

それでも、子供たちはグループで協力し合いながら、実験を進めていきました。

溶け切れなくなったところで、この日の実験は終了。

決まった水の量に溶ける物質の量は決まっていることが分かりました。

書き損じはがきの回収のご協力、ありがとうございました!

書き損じはがきの回収ヘのご協力、ありがとうございました。

書き損じはがきの回収ヘのご協力、ありがとうございました。

おかげさまで、347枚ものはがきが集まりました。中には、まったく使われていないものもあり、みなさま方のお心に感謝しているところであります。

集まったはがきは、ユニセフの社会貢献活動及び富山県PTA連合会へ送らせていただきます。

どうもありがとうございました。