5年生は今、国語で「漢字の由来に関心を持とう」という学習をしています。

5年生は今、国語で「漢字の由来に関心を持とう」という学習をしています。

物の形をかたどった象形文字、事柄を印などで示した指事文字について、前の時間に学習しました。

この時間は、「岩」のように、漢字の意味を合わせた会意文字、「板」のように、音を表す漢字と意味を表す漢字を組み合わせた形声文字について学習を行いました。

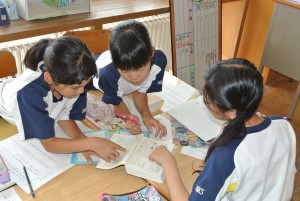

それぞれ、どんな漢字が会意文字、形声文字なのかを知ったあと、プリントの例題を行い、グループで検討を行いました。

真剣な表情で説明している子、笑顔で説明している子、どちらもいいですね。主体的に学習している姿として、伝わってきます。

その後、辞典を使って、象形文字、指事文字、会意文字、形声文字のそれぞれの成り立ちに当てはまる漢字をグループで調べていきました。

隣同士やグループ内で検討することをよく行っていますが、一人一人が発言をしなければならないので、考える力や表現する力を養うのに有効です。

いろいろな授業で活用していきたいと思っています。

投稿者「5年」のアーカイブ

能登青少年交流の家に行ってきました! その3 ─ 5年生 宿泊学習 ─

野外炊飯をしている途中から、細かい雨が降り出してきていました。当初の予定では営火場でのキャンプファイヤーでしたが、7時から8時ごろにかけて、雨足が強まるとのことで、室内でのキャンドルセレモニーを行うことになりました。

野外炊飯をしている途中から、細かい雨が降り出してきていました。当初の予定では営火場でのキャンプファイヤーでしたが、7時から8時ごろにかけて、雨足が強まるとのことで、室内でのキャンドルセレモニーを行うことになりました。

活動係の32人は、野外炊飯場から一足早く戻り、会場の準備にかかりました。300近い椅子を片付け、ブルーシートを敷き、燭台を設置します。ここまでわずか15分。一人一人の子供たちが集中して準備を行ってくれました。

その後、リハーサルを行って、いよいよ、キャンドルセレモニー。

営火長役の校長先生から分火された火を持った火の守が、誓いの言葉を述べます。そして、燭台のキャンドルに火を灯し、全員に分火していきました。

そのあとは、活動係が考えてきたゲームでひとときを過ごし、キャンドルセレモニーを終えました。

― その4に続く ―

能登青少年交流の家に行ってきました! その2 ─ 5年生 宿泊学習 ─

クラス写真を撮り終え、いよいよ最初の活動「周辺散策とスケッチ」です。池や木々等の遠景を描く子、ツツジやアジサイの花等をクローズアップして描く子、それぞれですね。

クラス写真を撮り終え、いよいよ最初の活動「周辺散策とスケッチ」です。池や木々等の遠景を描く子、ツツジやアジサイの花等をクローズアップして描く子、それぞれですね。

次の活動「野外炊飯」では、第1炊飯場へ移動しました。

野外炊飯は、カレーライス作りです。

家庭科が始まった5年生。宿泊学習を迎えるまでに、ゆで野菜サラダ作りを行っていますが、この経験は大きかったです。ジャガイモやニンジンを切るとき、早く軟らかくなるよう、ちゃんと小さく、薄くなるように切っていました。

炊飯場のほうでは、まき小屋からまきを運び、斧を使って、まきを割る作業から行いました。最初のうちは、初めて使う斧におっかなびっくりの子供たちでしたが、徐々に慣れていき、十分の量のまきを割ることができました。

5時過ぎ、すべての班がカレーライスを作り上げ、食べ始めることができました(^^)

― その3に続く ―

能登青少年交流の家に行ってきました! その1 ─ 5年生 宿泊学習 ─

5年生は、6月16日(木)、17日(金)と、宿泊学習に行ってきました。その模様を何回かに分けてお伝えします。

5年生は、6月16日(木)、17日(金)と、宿泊学習に行ってきました。その模様を何回かに分けてお伝えします。

6月16日(木)、8時10分まで登校した子供たち。前日の荷物点検後、礼法室に運び込んだリュックサックを取り出し、体育館で出発式を行いました。

校長先生、付き添いの先生方に挨拶をして、いよいよ出発。

途中、氷見の番屋街でトイレ休憩をし、一路能登青少年交流の家へ。

10時30分過ぎに、能登青少年交流の家へ到着しました。

講堂で入所式とオリエンテーションを行いました。

その後、荷物を自分の部屋へ運び込み、生活係がシーツをもらいに行きます。

そして、昼食です。

食堂に入って、バイキング形式の昼食をいただきました。お代わりに並ぶ子もちらほらと(^^)

昼食後、玄関前に並んで、クラスごとの記念撮影を行いました。

いよいよ、2日間の活動が始まります。

─ その2に続く ─

BFC入隊で火災予防のリーダーに!― 5年生 ―

6月15日(水)の避難訓練後、5年生はBFC入隊式に臨みました。

6月15日(水)の避難訓練後、5年生はBFC入隊式に臨みました。

BFCというのは、少年少女消防クラブのことで、本校では毎年5年生で入隊します。ですから、本校では、6年生と5年生の283名がクラブ員となります。

校長先生からは、今日から、火災予防のリーダーとして、次の5つをがんばってほしいとお話がありました。

1 火事の予防について調べる

2 勉強したことを発信する

3 絶対に火遊びはしない

4 学校で下級生のお手本になる

5 大きくなっても、リーダーを続けてほしい

その後、誓いの言葉をみんなで唱え、消防署員の方のお話を聞きました。

昨年1年間の富山県での火災の件数は188件。その内、射水市は20件とか。

身近な実際の火災の件数を聞くと、意識も高まったようです。

次に視聴した映画「知っておこう!煙の怖さと避難のポイント」も真剣に見ていました。

防火の意識を高めていってほしいものです。

荷物点検!いよいよ宿泊学習ヘ!― 5年生 ―

6月15日(水)の3限目、5年生は体育館で翌日から始まる宿泊学習の荷物点検を行いました。

6月15日(水)の3限目、5年生は体育館で翌日から始まる宿泊学習の荷物点検を行いました。

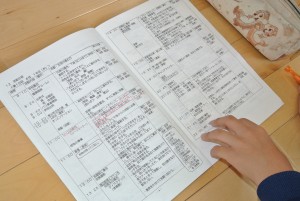

しおりを見ながら、一つ一つチェックしていき、忘れ物がないか確認する子供たち。

点検を終えて、準備万端!

国立能登青少年交流の家に心馳せる子供たちでした。

インターネットの安心安全な使い方― 5年生 e-ネット安心講座 ―

6月13日(月)5限目の学習参観で、5年生はインテック株式会社の干場進二先生を講師としてお招きし、お話をしていただきました。

6月13日(月)5限目の学習参観で、5年生はインテック株式会社の干場進二先生を講師としてお招きし、お話をしていただきました。

ネット依存、ネットいじめ等、インターネットの危険なところをたくさん教えていただきました。

ルールを決め、自分の心に隙をつくらないという姿勢を子供たちがもち、大人もきちんと管理することが、健全な成長につながっていくことを強く感じたお話でした。

初めての調理実習!― 5年生 家庭科 ―

今、5年生は、家庭科の時間に、ゆで野菜サラダをつくる調理実習を行っています。

今、5年生は、家庭科の時間に、ゆで野菜サラダをつくる調理実習を行っています。

切るのも、茹でるのも、学校では初めての体験。来週行われる宿泊学習の野外炊飯に即、役立ちます。

ジャガイモとニンジンを洗って、ジャガイモはピーラーまたは包丁で皮をむき、食べやすい大きさに切り、ニンジンは5mmの厚さで半月切りに。

キャベツは、沸騰した湯で1~2分茹で、水に浸してすぐに取り出し、1cm幅に切って盛り付け。

今回は、酢とサラダ油、塩、胡椒を合わせてドレッシングも作りました。

お味のほうは、どの班もバツグンの美味しさだったようで、子供たちも満足した笑みを浮かべていました。

宿泊学習のカレーライス作り、いよいよ、楽しみです。

宿泊学習の事前学習を行いました!― 5年生 ―

5年生は、今月の16日(木)、17日(金)と宿泊学習に行ってきます。

5年生は、今月の16日(木)、17日(金)と宿泊学習に行ってきます。

場所は、国立能登青少年交流の家です。

6月7日(火)の1限目、2階多目的教室に集まって、事前学習を行いました。

持ち物や活動日程、自分の係の仕事の確認等を行いました。静かに聞きながら、大切な部分に赤線を引く子供たちでした。

今回の宿泊学習は、昨年に続いて2回目。

成長した姿が見られるといいなあと思っています。

田植えをしました! ― 5年生 総合的な学習 ―

5月16日(月)の2限目、3限目、5年生は二口ファームの皆さんのご協力をいただき、田植え体験を行いました。

5月16日(月)の2限目、3限目、5年生は二口ファームの皆さんのご協力をいただき、田植え体験を行いました。

「ころがし」でつけられた縦溝と横溝の交差する箇所に、3本の稲の苗を固めて植えることを教えてもらい、さっそく裸足で田の中へ。

ズブズブと沈み込む足に、

「うわぁ、気持ち悪い!」

と言いながらも、嬉々として前進する子供たち。

1人で3列分×10mほどずつ担当し、速い子は10分ぐらいで終えました。

天気もよく、とても気持ちのよい田植え体験でした。