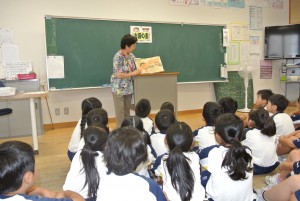

7月17日(金)、「おはなしの国」がありました。これは、朝活動の15分間、外部講師の方をお招きして、2年生の5クラスに読み聞かせをしていただく活動のことです。

7月17日(金)、「おはなしの国」がありました。これは、朝活動の15分間、外部講師の方をお招きして、2年生の5クラスに読み聞かせをしていただく活動のことです。

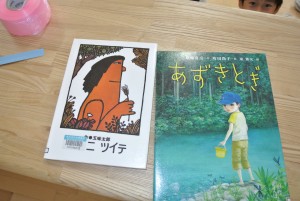

今日、お話ししていただいたのは「オオカミのおうさま」「ともだちやもんな ぼくら」「あずきとぎ」「ヒト ニ ツイテ」「わたしはあかねこ」「ぼく だんごむし」の6冊でした。

読み聞かせてくださる先生方の声に子供たちは引き込まれ、真剣な表情で聞いていました。どのクラスの子供たちも、どっぷりとお話の世界に入りこんでいました

フッ素洗口を行っています!

毎週水曜日の朝、フッ素洗口を行っています。

毎週水曜日の朝、フッ素洗口を行っています。

小学校の6年間で、ちょうど乳歯から永久歯に替わります。大人の歯と違って生えたての永久歯は歯の表面が弱く、むし歯になる確率が高いのだそうです。

そこで、フッ素洗口です。

フッ素を口に入れて1分間、ブクブクしながら十分に歯全体に行き渡るようにします。1分後、紙コップに吐き出した状態を担任が確認して終了。

子供たちからむし歯が1本もないようになることを願っています。

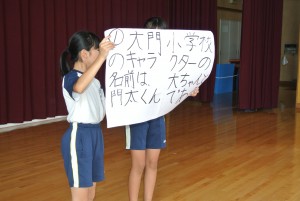

「なかよし集会」が行われました!

7月15日(水)3限目、全校児童が集まって「なかよし集会」が行われました。

7月15日(水)3限目、全校児童が集まって「なかよし集会」が行われました。

始めの言葉に続いて、2つのゲームがありました。「もうじゅうがりゲーム」「大門小学校○×クイズ」とも、大変な盛り上がり。800名を超える子供たちが、体育館狭しと動き回りました。

ゲームに続いて行われたのが、生活委員会による「あいさつ運動」についての発表でした。「あいさつ運動」については、このページでも何度かお伝えしていますが、気持ちのよいあいさつとは、どのようなあいさつの仕方なのか、寸劇を交えて楽しく知らせてくれました。また、毎週水曜日7時40分から「この指止まれ」活動の一つとして行っている、あいさつボランティアの募集をしていること等のお知らせもありました。

最後に、校長先生から「『なかよし』という言葉は、とってもすてきな言葉。今日の集会をきっかけに、もう一度考えてみましょう。」とお話があり、集会を終えました。

2年生 生活科 町探検(大門地区)

もうすぐ会えるカモ?

カルガモの抱卵期間は、26日~28日だそうです。本ページでお伝えしました6月22日(月)から抱卵を始めたとすれば、今週末ぐらいが26日目に当たりますので、そろそろふ化するカモ(?)しれません。

カルガモの抱卵期間は、26日~28日だそうです。本ページでお伝えしました6月22日(月)から抱卵を始めたとすれば、今週末ぐらいが26日目に当たりますので、そろそろふ化するカモ(?)しれません。

毎日見守っている用務員のおじさんも、ふ化した後のことを心配して、ひょうたん池までの通路をなんとか安全な状態で確保できないかと、ただいま思案中。

カルガモの雛、もうすぐ会えるカモ?(^^)

なんとか無事にかえってほしいものです。

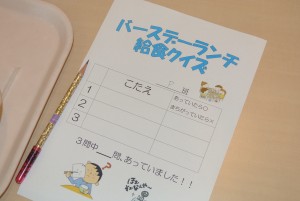

7月のバースデー・ランチ!

7月14日(火)は、7月が誕生日の子供たちの「バースデー・ランチ」の日でした。

7月14日(火)は、7月が誕生日の子供たちの「バースデー・ランチ」の日でした。

給食委員会からのクイズで場が和み、栄養教諭のお話で、一気に会場が沸きました。

今回、栄養教諭が取り上げた話題は「夏野菜について知ろう!」です。

この日の給食に使われているナス、トマト、パプリカ、翌日の食材の枝豆やキュウリ、カボチャ等には、夏バテ予防や体を癒してくれる効果があるそうです。中でもトマトは、冬に採れるものに比べて夏のものは、2倍栄養があるとか。

給食を食べながらも、栄養教諭の話にうなずきながら聞いている子供たちでした。

84名のみなさん、お誕生日おめでとう!

「3015タイム」!

7月14日(火)は、全校児童がグラウンドを走る今学期最後の「ゴーゴータイム」の予定でしたが、台風の影響でしょうか、前日から35°Cを超すような熱波、熱風。このため、校舎内で「3015タイム」に変更となりました。

7月14日(火)は、全校児童がグラウンドを走る今学期最後の「ゴーゴータイム」の予定でしたが、台風の影響でしょうか、前日から35°Cを超すような熱波、熱風。このため、校舎内で「3015タイム」に変更となりました。

「3015」とは、立山連峰最高峰の大汝山の標高3015mにちなんだ数字で、富山県が継続して運動を行うことを目的とした「みんなでチャレンジ3015」という取り組みのことです。1日で獲得できるポイントは40ポイントまでと決まっていて、毎日続けても3015ポイント達成までは3か月ほどかかる仕組みになっています。

かえるとびや足打ちとび、片足けんけん等の他、長なわとびや鬼ごっこ、ゴムとび、ハンカチ落としのような遊びを行ってもOKで、外から吹く風を受けながら、子供たちは元気に運動を行っていました。

終了後、水分補給を呼びかけて、活動を終えました。

最後は、少しばかり涼しげな画像を。

4年生が飼育している湧水を引いた水槽、水温14~15°Cの世界です。

そして、ディズニー・オフィシャル ホテル内庭園

ではなくて、本校の中庭です。

「いみず環境チャレンジ10」事業

7月9日(木)、「いみず環境チャレンジ10事業」の授業がありました。これは、射水市が行っている事業の1つで、子供たちに、エコな生活について考えてもらおうというもの。外部講師として市環境アドバイザーの町野先生、善光先生をお招きして授業をしていただきました。

7月9日(木)、「いみず環境チャレンジ10事業」の授業がありました。これは、射水市が行っている事業の1つで、子供たちに、エコな生活について考えてもらおうというもの。外部講師として市環境アドバイザーの町野先生、善光先生をお招きして授業をしていただきました。

地球温暖化というのはどんな現象なのか、それによってどんな影響が出ているのかを、北極の白クマや、ゲリラ豪雨、サクラの開花時期、紅葉の時期、砂浜の減少など、いろいろな事例を出して、分かりやすく説明してくださいました。

また、電気はどうやってつくられているのか、実際に手回し発電機を使って灯りを灯す実験をし、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大量に発生させて発電が行われていること、わたしたちの生活の中で、どうしたら温暖化を防いでいけるのかを気付かせてくださいました。

最後に、学級代表の子がみんなを代表して、「わが家の環境大臣任命証」をいただきました。

4年生の環境チャレンジ生活、いよいよスタートです!

バージョン・アップ!「あいさつ運動」―「この指止まれ」活動―

毎週水曜日は、「この指止まれ」活動のうち、生活委員会が中心になって行っているあいさつ運動の日。

毎週水曜日は、「この指止まれ」活動のうち、生活委員会が中心になって行っているあいさつ運動の日。

7月8日(水)も、朝から子供たちの元気な声が玄関前に響きました。

生活委員会の子供たちが、あいさつ運動時に身に付けるプレートを作りました。今回がそのお披露目で、登校した子供から順にあいさつ運動のプレートを付けて、あいさつの輪に加わっていました。

プレートを付けて、ちょつと誇らしげな子供たちでした。

「ホタル・プロジェクト」

4年生は今学期、総合的な学習で「ふるさとの川 大発見」の学習をしています。先週行ってきた親司川・鴨川探検も、その一連の学習活動でした。

4年生は今学期、総合的な学習で「ふるさとの川 大発見」の学習をしています。先週行ってきた親司川・鴨川探検も、その一連の学習活動でした。

今日、記事で紹介するのは、同じテーマとして学習を進めている「ホタルをふやそう ホタル・プロジェクト」についてです。

本校では地域に関連するいろいろなテーマについて、学年ごとに学習に取り入れていますが、「ホタル・プロジェクト」は4年生が昨年から取り組んでいる学習です。学級に1つの「ホタルのお宿」を担当し、ホタルの卵から育ててみようという試みで、今年も6月中旬にホタルの成虫を入れました。

ホタルの棲む環境に近付けようと、子供たちは湿り具合をチェックし、水分が足りなければ霧吹きで補うようにしています。

現在、子供たちの熱心な世話の甲斐があって、それぞれのお宿に卵が見られるようになりました。この調子で、なんとかふ化して、幼虫になってほしいものです。

先週、親司川・鴨川探検で採取してきた魚たちは、「ホタルのお宿」の隣にある水槽で元気に泳いでいます。